1.はじめに:社内報は「読む」から「共感する」へ

初めて社内報の記事執筆を任されたとき、「どんな文章にすれば社員が読んでくれるのか?」と多くの担当者が頭を抱えます。

社内報は単なる情報伝達のツールではありません。それは、**社員のエンゲージメント(会社への愛着と貢献意欲)を高め、社内文化を育てる“社内ブランディングツール”**です。

記事の書き方一つで、「温かく風通しの良い社風」にも「冷たく堅苦しい社風」にも見えてしまう、非常に繊細な媒体なのです。

2.社内報の「真の目的」と媒体の使い分け方

社内報の執筆を始める前に、その存在意義と媒体ごとの特性を理解しましょう。社内報は、単なる情報伝達ツールではなく、経営理念の浸透、エンゲージメント向上、そして社員間の信頼関係を築くための、戦略的なコミュニケーション資産となるからです。

2-1. 社内報の本当の目的:エンゲージメントを高める

社内報の目的は、単に「会社の最新情報を共有すること」で終わりではありません。

その真の役割は、社員一人ひとりが会社への共感と誇り(=エンゲージメント)を持つことにあります。

新入社員がベテラン社員の仕事への情熱や苦労を読んで「自分もこんな風に成長したい」と目標を持つ。

信頼の獲得:

社長のメッセージに込められた感謝やビジョンに励まされて「この会社に貢献しよう」と思う。

このような感情と価値観の共有こそが、社内報の最大の意義であり、強い組織の土台を築きます。

2-2.媒体の違いを理解した「ハイブリッド運用」

2-3.担当者の心得:「伝える人」ではなく「つなぐ人」

社内報は人事や総務が担当することが多いですが、あなたは**“情報を一方的に伝える人”ではなく、“社員と会社、社員と社員をつなぐ人”**であることを意識しましょう。

必要なのは、流暢な文章力よりも「社員の魅力をどう引き出し、輝かせるか」という編集力です。主役はあくまで社員です。担当者は彼らを照らすスポットライトだと思ってください。

3.読者の心をつかむ!社内報記事の構成と文章のコツ

記事が読まれるかどうかは、構成とタイトルでほぼ決まります。

3-1.読まれる記事の三段構成:ストーリーが肝

すべての記事は、読者を飽きさせない以下の三段構成で作りましょう。

1.導入文(リード):

読者の関心・共感を一瞬でつかむ。数字、具体的なエピソード、印象的な会話などで始めると引き込まれます。

例)「入社3年で担当顧客を倍増させた彼女の“魔法の言葉”とは?」

2.本文(ストーリー):

記事の核となる部分。成果だけでなく、そこにたどり着くまでの仕事の姿勢、苦労、学び、人間味を中心に展開することで感情移入を促します。

3.結び(まとめ):

今後の目標、チームへの想い、読者へのメッセージで前向きに締める。読後感を良くし、行動を促します。

3-2.タイトルのコツ:親しみやすさと具体性

社内報のタイトルは、SEOのための“検索タイトル”ではなく、社員が思わず「誰だろう?」「読んでみたい」と感じる“社内タイトル”です。

・親しみ+具体性を意識しましょう。

・【NG例】「2024年4月度 優秀社員の功績について」

・【OK例】「笑顔が会社を変える!部署のムードメーカー、受付スタッフ・佐藤さんの顧客を虜にする挑戦」

・【OK例】「新規事業を陰で支える**“縁の下の力持ち”。経理部が明かす予算管理の裏側**」

3-3.文章トーンの調整:柔らかく、語りかけるように

・語尾: 基本は「です・ます」で統一し、堅苦しさを和らげます。

・接続詞: 「しかし」「〜である」よりも「けれども」「〜なんです」のように、口語体に近い、少し柔らかいトーンを意識しましょう。

・一文: 一文を40〜50字以内に抑え、改行を多く入れて、スマートフォンでも読みやすいように調整します。

4.読者が感情移入する!社員紹介記事の書き方と例文

社員紹介記事は、読者の**「あの人、こんな一面があったんだ!」**という発見を生み出す人気企画です。

4-1.感情移入を促す構成の流れ

4-2.インタビューで“人となり”を引き出すコツ

・NGな質問: 「今回のプロジェクトの売上は?」

・OKな質問: 「仕事で一番心に残っている失敗と、それをどう乗り越えたか教えてください」

・OKな質問: 「あなたの仕事の小さなこだわりは?」「チームメイトの意外な一面は?」

記事には、自然な笑顔や真剣な表情の写真を添えましょう。写真があるだけで読者の記事への印象は格段に上がります。

4-3.社員紹介記事 例文

【例文】

「常識を覆した提案力!」 営業部・山本涼子さん(入社5年目)

入社以来、営業の最前線でお客様と真摯に向き合い続ける山本さん。彼女の最大の強みは、お客様が気づいていない課題まで見つけ出す**「提案力」**です。

昨年、コロナ禍で売上が激減した際、彼女は「今こそ、デジタル接点を強みに変えるチャンス!」と、いち早くオンライン商談の仕組みを部署に導入しました。最初は戸惑うメンバーもいましたが、彼女の熱意と分かりやすいマニュアルのおかげで、導入後3ヶ月で部署全体の売上を回復に導きました。

「お客様の**“ありがとう”が何よりの原動力」と話す彼女は、成果よりも信頼関係を重視しています。実は週末は、地元のミニバスケットチームのコーチも務めるチームワークの達人**。

今後の目標は、「これからは後輩の育成にも挑戦し、チーム全体で成長を加速させたい」と語る山本さん。その姿は、まさにチームを支える**「温かいお姉さん」**です。

5.会社の方向性を示す!社長メッセージの書き方と例文

社長メッセージは、社員にとって会社の理念やビジョンを社長自身の言葉で知る唯一のメディアです。

5-1.目的を再確認:「感謝と信頼」を伝える

5-2.説得力ある構成の流れ

1.導入: 季節の挨拶、社員への感謝、労いの言葉から入る。

2.現状と評価: 直近の成果や市場環境に触れつつ、社員一人ひとりの貢献を具体的な言葉で称賛する。

3.今後の方向性: 会社のビジョンや戦略を、専門用語を避け、社員目線で分かりやすく提示する。

4.結び: 社員への期待、励まし、希望のメッセージで力強く締める。

5-3.社長メッセージ 例文

【例文】代表取締役より 年頭のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、変化の激しい市場環境のなかで、部署の垣根を超えて一人ひとりが挑戦し、前例のない成果を出してくれました。その情熱と努力に、心から感謝いたします。

今年の弊社のテーマは「再発見」です。

テクノロジーの進化とともに、私たちは目の前の作業に追われ、本来の**「強み」や「働く仲間との深いつながり」を見失いがちです。本年は、私たちの原点**を見直し、社内コミュニケーションを活性化することで、組織としての力を再確認する一年にしたいと考えています。

会社は、皆さんの成長の場です。

皆さんの自由な発想と、お客様への真摯な姿勢が、会社の未来を明るく照らしていくと信じています。さあ、共に新しい一年を切り拓いていきましょう。

2026年1月1日 代表取締役社長 [社長名]

6.読者が参加したくなる!「読まれる社内報」を作る3つの工夫

社内報は、一方的な発信では飽きられてしまいます。双方向性を意識しましょう。

6-1.見せ方をデザインする:ビジュアルと文章量の最適化

・見出し: 「誰が」「何をしたか」が明確に伝わるように簡潔に構成します。

・写真: 人物の笑顔、仕事に熱中している様子を中心に使い、文章の合間に配置して目を休ませる工夫をしましょう。

・文章量: 読者が5分程度で読み切れるよう、一記事600〜800字以内に調整します。長文になりそうな場合は、記事を分割しましょう。

6-2.社員が主役になる参加型企画の導入

・わたしの1日シリーズ: 普段見えない他部署の社員の仕事の流れを紹介。

・仕事の小さなこだわり特集: 「デスクの必需品」「集中力を高めるBGM」など、すぐに真似できるライフハックを紹介。

・社長に聞いてみた: 社員から質問(仕事~プライベートまで)を匿名で募り、社長が回答するQ&Aコーナー。

6-3.継続発行のコツ:習慣化とテーマ設定

・テーマを月ごとに決める: 「挑戦の月」「感謝を伝える月」「チームワーク強化月間」など、発行サイクルに応じてテーマを固定し、ネタ切れを防ぎます。

・編集会議を簡易化: 取材日、校了日、発行日を固定し、習慣化を徹底します。会議の目的は「アイディア出し」ではなく「進捗確認」に絞りましょう。

7.よくある失敗と改善策

8.Q&A

Q1. 社内報の記事はどのくらいの頻度で更新すべき?

A1.月1回の発行が理想です。常に読者の興味を引きつけ、情報鮮度を保てるためです。繁忙期などで難しい場合は、「特集号(月刊)+速報ミニ版(随時)」の2段構成も有効です。

Q2.社長メッセージは代筆してもよい?

A2.初稿を担当者が作成し、社長が加筆修正する「協働スタイル」が一般的です。社長が伝えたい核となるメッセージは、必ず社長自身の言葉で表現してもらうことが重要です。

9.まとめ:社内報は「共感」を生む最高の機会

社内報の記事執筆は、会社を「より人間的に」「より魅力的に」見せる大きな力を持っています。

上手に書こうとするよりも、“誰かの頑張りを言葉にする”、**“社長の想いを届ける”**という姿勢が何より大切です。

今日からぜひ、「情報を伝える」のではなく「共感を生む」社内報づくりを始めてみましょう!

弊社では皆様にご満足いただける社内報制作をご提供しております。

当社制作実績の社内報はコチラ

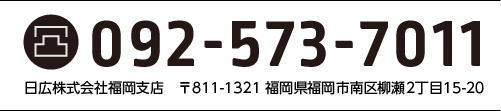

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら